【体験談】子どもが独立してから夫婦関係が冷めた…その後どうした?

子どもが独立して、家の中が静かになった。

嬉しいようで、どこかぽっかりと穴があいたような――そんな感覚を覚えた人は少なくありません。

長い間「親」としての日々を送り、気づけば「夫婦2人きり」の時間が戻ってきた。

ところがその時間を、うまく過ごせない人も多いようです。

「会話が減った」「一緒にいても気まずい」「相手の存在が重く感じる」――。

子どもの独立をきっかけに、夫婦関係が冷めたと感じる人は意外と多く、

これは特別なことではなく、誰にでも起こりうる“心の揺らぎ”です。

この記事では、そんな変化を経験した人たちの体験談をもとに、

なぜ関係が冷めてしまうのか、その背景と心理をひも解きながら、

再び「穏やかな関係」を取り戻すためのヒントを紹介します。

焦らず、比べず、少しずつ。

今の関係を見つめ直すためのきっかけとして、お読みください。

子どもの独立後に夫婦関係が冷めたと感じる瞬間

子どもが巣立ったあとの静かな時間。

ようやく自分たちの時間を取り戻したはずなのに、

なぜか“落ち着かない空気”が流れる――そんな変化を感じる人は少なくありません。

多くの夫婦が「冷めた」と感じるのは、日常の中に潜む小さな違和感からです。

それは、派手なケンカでも裏切りでもなく、

“何も起きていないのに心が離れていく”ような静かな距離感です。

会話のきっかけがなくなり沈黙が増える

子どもが家にいた頃は、会話の中心には「学校」「食事」「予定」など、

話題のきっかけが自然に存在していました。

しかし、それがなくなると、急に沈黙の時間が増えます。

「何を話せばいいのか分からない」「気まずくてついスマホを見てしまう」――

そんな声も多く、夫婦で過ごす時間が増えるほど、会話の“間”が重く感じられるようになります。

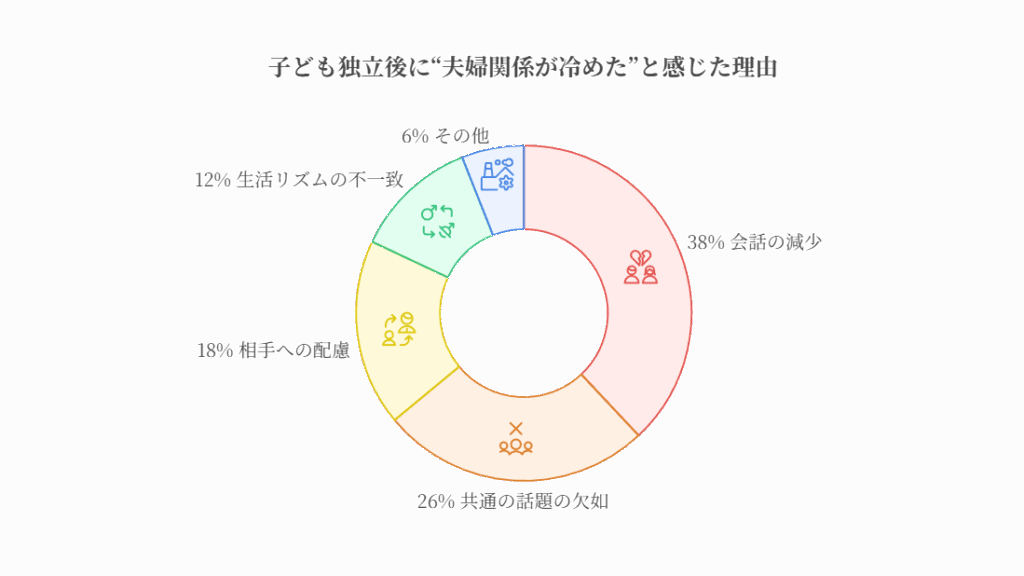

実際、調査でも、

「子どもが独立してから会話が減った」と答えた人は全体の62%。

その多くが「会話の必要性を感じないわけではないが、自然に出てこない」と回答しています。

会話の減少は、関係が悪化したというよりも、

“共通の話題”が消えたことへの戸惑いなのです。

一緒にいても“他人のよう”に感じる

長年、親としての役割を果たしてきた夫婦にとって、

「夫」や「妻」というよりも「父」「母」という立場のほうが強くなりがちです。

その役割が終わると、改めて“夫婦としての関係”が浮き彫りになります。

「同じ家にいても、会話がないとまるで他人みたい」

「家事の分担や生活リズムばかりが目につく」

このように感じる背景には、

“子育てというチームプレー”が終わったことで、

お互いの「個」としての存在をどう扱っていいか分からなくなる心理があります。

これは、決して愛情がなくなったわけではなく、

長い共同生活の中で「役割」を優先してきた結果、

パートナーシップの形を見失っているだけの場合も多いのです。

食事や外出が「義務的」になっている

「せっかくの休日だからどこか行こうか」と言いながらも、

楽しみより“気を使う時間”になっている――そんなケースもあります。

夫婦での食事や外出が“イベント”ではなく“作業”のように感じられると、

一緒にいる時間そのものが「疲れる」「億劫」に変わります。

心理学的には、これを「共同行動の形骸化」と呼び、

“以前のように楽しめない”という感覚が続くと、

「冷めた」と錯覚してしまう傾向があります。

しかしこの状態は、関係が終わったサインではなく、

「役割としての時間」から「個人としての時間」に変える過渡期」と捉えることができます。

日常の変化が関係性に影響する理由

夫婦関係の変化は、特別な出来事ではなく、

日常のリズムの変化から静かに始まります。

朝の会話の回数、食卓での沈黙、テレビのチャンネル――。

これまで子どもを中心に回っていた小さな決定が、

今度は“2人だけの選択”に変わることで、違和感が生まれるのです。

つまり、「冷めた」というよりも、

“関係の基準が変わった”だけとも言えます。

以前と同じテンポで会話できないのは自然なこと。

無理に元に戻そうとするより、

新しいペースを探す時期と捉えると、心が少し軽くなります。

“子育て中心”だった生活が終わる喪失感

長い間、「親」としての時間を最優先にしてきた人ほど、

子どもの独立によって“役割の喪失”を強く感じます。

心理学ではこれを「空の巣症候群」と呼び、

心にぽっかりとした空白ができやすい時期とされています。

この喪失感は、単に子どもがいなくなった寂しさだけでなく、

「自分の存在意義が変わった」ことに対する戸惑いでもあります。

その戸惑いが、夫婦関係の距離感として表れ、

「冷めた」と感じる原因につながるのです。

けれども、この空白は“終わり”ではなく、

「夫婦としての新しい時間をどう使うか」を考えるきっかけ。

喪失の先に、新しい関係を築く余白が生まれています。

なぜ子どもの独立で夫婦関係が冷めるのか?

子どもの独立は、親として誇らしい一方で、夫婦にとっては“第二の転機”でもあります。

これまで家族を中心に築いてきた生活の軸がなくなり、

急に「夫婦だけの生活」に戻ると、思った以上に居心地の悪さを感じる人も多いのです。

「夫婦関係が冷めた」と感じる背景には、

表面的なすれ違いではなく、もっと深い“構造的な変化”があります。

その原因を一つずつ見ていきましょう。

共通の目的(育児)がなくなる

長い間、夫婦を結びつけていた最大の目的は「子どもを育てること」。

子育てという共通の使命がある間は、

多少の意見の違いや価値観のズレも、「家族のため」という大義で自然に補われていました。

しかし、その役割が終わると、

急に“つなぎ目”が失われた感覚に陥ります。

子どもの予定、学校行事、健康管理――。

生活の中心を占めていたテーマがなくなり、

夫婦の間には「今日何を話せばいいのか」「何を一緒にすればいいのか」が残されるだけになります。

この“共通の目的喪失”は、夫婦関係の大きな転換点です。

そして多くの人が「冷めた」と感じるのは、実は愛情が減ったのではなく、

“絆の形が変わった”ことへの違和感なのです。

お互いの「生活リズム」や「興味」がズレる

子育て期には、生活リズムがほぼ固定されていました。

朝は子どもの支度、夜は家族で食事、休日は学校行事――。

それがなくなると、夫婦それぞれのペースが浮き彫りになります。

「夫は仕事中心で夜型」「妻は朝早く起きて家事を済ませたい」

そんな小さなズレが、やがて“すれ違い”として積み重なっていきます。

さらに、関心の対象にも違いが生まれやすくなります。

妻は趣味や友人との時間を楽しもうとし、

夫はテレビやスマホのニュースに没頭する――。

同じ空間にいながら、心が別の方向を向いていくように感じるのです。

このようなズレが続くと、

「話しても伝わらない」「もう分かり合えない」といった感覚が強まり、

結果として“心理的な距離”を感じやすくなります。

夫婦で過ごす時間の“使い方”がわからない

長年、家庭を子ども中心に動かしてきた夫婦ほど、

「ふたりの時間」をどう過ごせばいいのか分からなくなります。

特に退職や在宅勤務などで一緒にいる時間が増えると、

「一緒にいるのに落ち着かない」「気を使うことが増えた」と感じることも。

これは、“時間の再設計”が必要な段階です。

親としての役割が終わったあと、

夫婦としてどんな時間を共有し、どんな距離を保つかを決めるのは、

これからの人生をどう生きるかにも関わってきます。

心理学的には、こうした時期を「再適応期」と呼びます。

新しい生活の形に心が追いつくまでには、時間がかかって当然。

焦って無理に埋めようとすると、逆に“疲れる関係”になってしまいます。

“空の巣症候群”に見られる心理的空白

子どもの独立をきっかけに、急に生活が静まり返ることを

心理学では「空の巣症候群(empty nest syndrome)」と呼びます。

とくに母親側は、長年「世話をする側」として生活してきたため、

その役割を失うことで、

「自分は何のために生きているのだろう」と感じやすくなります。

この空白が夫婦関係にも影響し、

・相手に過剰に依存してしまう

・逆に距離を取りたくなる

といった形で現れやすくなります。

つまり、「冷めた」という現象の裏には、

“喪失の痛み”と“再出発への戸惑い”が同居しているのです。

役割の変化に心が追いつかない時期

長年「親」であった自分が、「個人」として生き直す時期。

この変化に、心がすぐに対応できないのは自然なことです。

たとえば――

・朝食を作っても食べてくれる人がいない

・仕事を終えて帰宅しても「おかえり」と言う声がない

・休日の予定を立てても、一緒に出かける理由が見つからない

こうした“小さな空白”が積み重なることで、

「夫婦の関係が冷めた」と感じてしまうのです。

でも、その違和感は“関係を見直す合図”でもあります。

これまでのように家族の中心でなくとも、

夫婦として、個人として、

新しい関係の形を築いていく準備が始まっているのです。

【体験談】子どもの独立をきっかけに関係が変わった夫婦の声

子どもが巣立ったあと、「ようやく自分たちの時間が持てる」と思っていたのに、

実際にはどう接していいか分からず、戸惑う夫婦は少なくありません。

ここでは、当サイトのアンケートに寄せられた声をもとに、

“冷めた”と感じながらも、それぞれの形で向き合ってきた人たちの体験を紹介します。

💬 「共通の話題がなくなり、沈黙が増えた」(50代女性)

子どもが家にいたころは、学校の話や食事のことなど、毎日話すことがありました。

でも今は、夫と二人になると何を話していいのか分からないんです。

テレビを見ても無言、食事中も静か。悪い人じゃないのに、なぜか“距離”を感じてしまいます。

💬 「妻との距離をどう縮めていいかわからなかった」(60代男性)

子どもが独立して、定年後に家にいる時間が増えたら、逆に妻と話す時間が減ったんです。

今までずっと“仕事と子ども中心”だったから、改めて向き合うのが気恥ずかしくて。

どう声をかければいいか、まるで新人同士みたいでした。

💬 「子ども中心の生活をしてきたことに気づいた」(50代女性)

子どもがいなくなって初めて、「夫との時間をおざなりにしてきた」と気づきました。

いま思えば、会話も行動も全部“家族単位”で考えていたんだと思います。

だから今の距離は“冷めた”というより、“リセットの途中”なのかもしれません。

誰にでも起こり得る“空白の時間”

これらの声は、特別な家庭の話ではありません。

実際、多くの夫婦が「子どもの独立=関係の転換期」を経験しています。

心理的に言えば、これは「再適応期」と呼ばれる自然な過程です。

環境の変化に合わせて心が少しずつ追いつこうとする時間。

言い換えれば、関係が「壊れた」のではなく、

“新しい形に変わるための準備期間”なのです。

この時期に起こる“空白”は、寂しさではなく、余白とも言えます。

その余白に焦りや不安を詰め込もうとせず、

「今は静かに流れを見つめる時間」と受け止めることで、関係が再び動き出すこともあります。

焦らず距離を受け入れることから始まる

夫婦関係の変化は、努力や根性だけでは戻せないものです。

むしろ、「今の距離をどう受け入れるか」が、次の関係をつくる鍵になります。

たとえば、

- 無理に会話を増やそうとせず、自然な沈黙を許す

- 一緒に過ごすより、それぞれの時間を尊重する

- 相手を変えるより、自分の感じ方を整える

こうした小さな“ゆとりの選択”が、関係を温め直す第一歩になります。

ある60代の男性はこう語っています。

「沈黙が怖くて、無理に話しかけていたけど、ある日『話さなくても落ち着く時間があるのも悪くない』と思えた。

それからは、妻と並んでテレビを見ているだけでも安心できるようになりました。」

“距離を埋める”のではなく、“距離を認める”。

その受け入れの中にこそ、長年連れ添った夫婦だからこそ築ける、

穏やかな関係の土台があるのかもしれません。

“冷めた”関係を修復する前に考えたい3つの視点

「子どもが独立してから、なんとなく関係が冷めた気がする」

そう感じたとき、多くの人が真っ先に考えるのは

「昔のように戻りたい」「前の関係に戻るにはどうすればいい?」ということかもしれません。

しかし、実は“戻る”ことを目指すより、“新しく築き直す”方が自然なのです。

長い時間を共に過ごしてきた夫婦ほど、

お互いの人生や価値観が変化するのは当たり前。

その変化を無理に元へ引き戻そうとすると、かえって摩擦が生まれやすくなります。

ここでは、「冷めた」と感じたときに立ち止まって考えたい、3つの視点を紹介します。

「昔のように戻る」ことを目指さない

「以前はもっと笑っていた」「一緒に出かけるのが楽しみだった」――

過去を振り返ると、“あの頃”の温かさが恋しくなるものです。

けれども、今の関係がうまくいかないのは、

「愛情がなくなったから」ではなく、

“関係の形が変わった”のに、昔の形を求め続けているからかもしれません。

心理学では、長期的な関係の変化を「親密性の再定義」と呼びます。

つまり、恋人のようなときめきではなく、

穏やかで安定した関係に移るのは自然なこと。

過去を取り戻すのではなく、

“今の自分たちに合った心地よさ”を探すことが、関係を再び温める鍵です。

🔹たとえば…

・毎日一緒に過ごすより、週に一度「一緒にお茶を飲む時間」を決める

・大きな旅行ではなく、近所を一緒に散歩してみる

・話題を作るより、同じ空間にいる安心を大切にする

「昔のように戻る」ではなく、「今のふたりに合うリズムを見つける」。

この小さな転換が、心の距離をやわらげてくれます。

相手を変えようとせず、自分の変化を見つめる

長年一緒にいると、つい「相手が変わってしまった」と感じるものです。

しかし、夫婦関係の多くの摩擦は、

“相手が変わらない”ことよりも、

「自分の変化をまだ認めきれていない」ことから生じます。

たとえば、

- 子どもがいなくなって時間の使い方が変わった

- 体力や気力のバランスが変わった

- 人との付き合い方、価値観が変わった

こうした変化を「自分の成長の一部」として受け止めることで、

相手への期待や不満も少しずつ穏やかになります。

夫婦関係は「相手を変える努力」よりも、

“自分を整える意識”の方がはるかに現実的で効果的。

「相手がこうしてくれたら」と思う前に、

「自分はどう感じているのか」「何を大切にしたいのか」を見つめてみる。

その時間が、関係を再構築するための一番の準備になります。

無理に会話を増やそうとしない

会話が減ると、どうしても「何か話さなきゃ」と焦ってしまいます。

でも、無理に話すこと自体がストレスになる場合もあります。

大切なのは、言葉の量ではなく、

「相手と安心して過ごせる空気」があるかどうか。

沈黙は、必ずしも冷たさのサインではありません。

心理学的には、“安心できる沈黙”は関係が安定している証拠でもあります。

🔹試してみたい小さな工夫

・無理に話題を探さず、相手の話をただ聞く時間をつくる

・「今日あった小さな出来事」を短く共有する

・一緒にテレビやラジオを聴くなど、“並んで体験する時間”を持つ

会話を増やすことを目的にするのではなく、

“自然に言葉が出る関係”を目指すこと。

そのためには、沈黙を受け入れる余裕こそが、もっとも大切な一歩です。

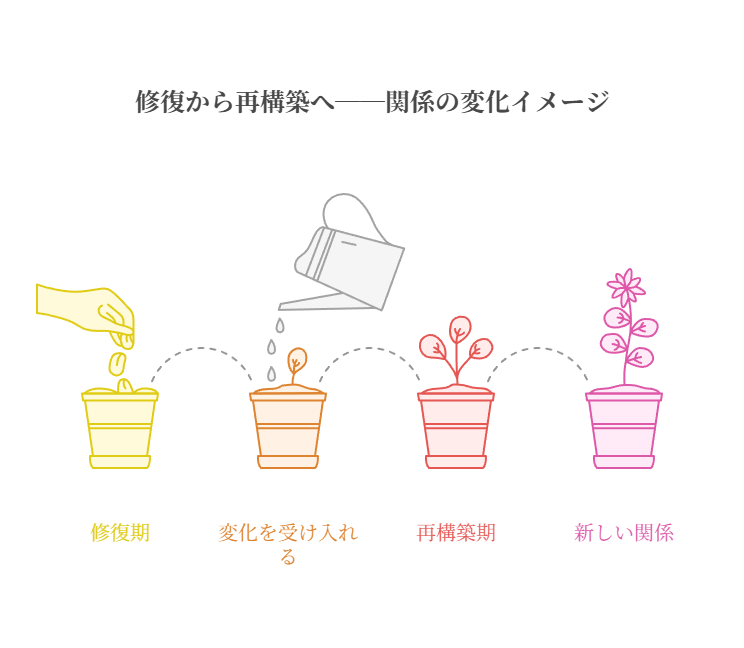

関係は“修復”ではなく“再構築”のタイミング

「修復」という言葉には、どこか“壊れたものを元に戻す”イメージがあります。

けれども、子どもの独立を経た夫婦関係は、

壊れたのではなく“形が変わった”だけ。

むしろ今は、「再構築」=“新しい関係をつくり直す”タイミングです。

長年築いてきた絆が消えることはありません。

ただ、これからはそれを「親として」ではなく、

「ひとりの人間同士として」どう活かすかを考える時期なのです。

たとえば、

- 「ありがとう」「お疲れさま」といった短い言葉を意識して伝える

- 相手の行動を批判ではなく“観察”として見る

- 感情的な反応を減らし、“聞く姿勢”を増やす

こうした小さな積み重ねが、

壊れた関係を戻すのではなく、新しい関係を築くための土台になります。

焦らず、完璧を求めず、少しずつ。

“冷めた”と感じたその瞬間こそ、

夫婦の絆を静かに見直すチャンスなのです。

関係を少しずつ温め直した人たちの行動

「関係を取り戻そう」と力を入れすぎるより、

“少しずつ温め直す”という姿勢が、夫婦関係にはちょうどいいのかもしれません。

子どもの独立後は、生活のリズムも価値観も変わります。

だからこそ、“完璧にやろう”とするよりも、

日常の中でできる小さな工夫から始めた人ほど、

穏やかな関係を取り戻しているようです。

ここでは、実際に「冷めた関係を少しずつ変えられた」と語る人たちの行動を紹介します。

趣味や外出を共有し“共通の話題”をつくった

共通の話題がなくなったと感じたとき、

新しく“共に楽しめるもの”を探すことで、

自然な会話が生まれやすくなります。

💬「近所の公園を一緒に散歩するようになって、

季節の花の話をするだけでも、会話が戻ってきました」(60代女性)💬「映画好きの妻に誘われて、たまに一緒にドラマを観るように。

感想を言い合うだけでも“夫婦らしい時間”が増えた気がします」(50代男性)

“共通の趣味”と聞くと大げさに感じるかもしれませんが、

同じ時間・同じ空間で何かを体験することが、

「一緒にいる意味」を再確認するきっかけになります。

心理的にも、共通の体験=関係性を再活性化させる要因とされ、

無理のない範囲で共有時間を持つことが、絆を再び温める一歩です。

別々の時間を持ち“自分のペース”を大切にした

意外かもしれませんが、

「一緒に過ごす時間」を増やすよりも、

“別々に過ごす時間”を尊重した方がうまくいくケースは多くあります。

💬「夫が退職して家にいる時間が増えたとき、

最初は“ずっと一緒にいなきゃ”と思っていました。

でも、あえてお互いに“自分の時間”を持つようにしてから、

気持ちが楽になり、自然に会話も増えたんです」(50代女性)

長く続く関係には、“離れても安心できる距離”が欠かせません。

1人の時間を過ごすことで心に余裕が生まれ、

相手にもやさしくなれる――。

それが結果的に、関係を穏やかに保つ力になります。

「無理に一緒にいよう」とするより、

「心地よい距離を保とう」とするほうが、

成熟した夫婦関係には合っているのです。

家事や日常を通じて“感謝”を伝え合った

長年連れ添った関係では、

「ありがとう」「助かった」という言葉が減っていくものです。

しかし、些細な感謝の言葉こそが、

関係を温め直す最もシンプルで確実な方法です。

💬「洗い物をしてくれた夫に“ありがとう”と言うようにしたら、

夫も“お疲れさま”と声をかけてくれるようになりました」(50代女性)💬「感謝を言葉にすることで、

空気がやわらかくなった気がします」(60代男性)

感謝を伝えることは、“承認の再確認”です。

お互いが「まだ見てもらえている」と感じることで、

自然と温度のある関係が戻ってきます。

心理学的にも、日常の感謝表現は

相手へのポジティブな認知を強化し、関係満足度を高めるとされています。

「一緒にいすぎない距離感」が安心を生む

長い時間を共に過ごしてきた夫婦ほど、

“べったり一緒にいる=仲がいい”という思い込みに縛られがちです。

けれども、熟年期においては、

「離れても安心できる距離感」こそが良好な関係の条件です。

距離を置くことで、相手を客観的に見られるようになり、

小さな不満も「そういう人なんだ」と受け流せるようになります。

💬「以前は、夫が家にいるだけで気を張っていましたが、

それぞれ別の部屋で好きなことをするようにしてから、

不思議と安心して過ごせるようになりました」(50代女性)

物理的な距離が、心の距離を守るクッションになる。

“いすぎない関係”は、決して冷たさではなく、

信頼の証なのです。

新しい関係は“対話”から始まる

夫婦関係を再構築するうえで、

避けて通れないのが「対話」です。

ここでいう対話とは、

意見をぶつけ合うことでも、問題を解決することでもなく、

「今の自分の気持ちを素直に伝え合う」時間のこと。

💬「“何が悪いの?”ではなく、“どう感じているの?”と話すようにしたら、

少しずつ本音を言えるようになりました」(60代男性)

対話の目的は、過去の出来事を正すことではなく、

お互いの“今”を理解すること。

たとえ短い会話でも、

・お茶を飲みながら「今日はどんな日だった?」

・テレビを観ながら「この人の考え方、どう思う?」

そんな一言の積み重ねが、

“冷めた関係”を少しずつ温め直すエネルギーになります。

【心理学的視点】夫婦関係を温め直すためのポイント

子どもの独立を経て関係が変わるのは、決して「愛情が冷めた」からではありません。

長い年月を経て、お互いの立場・役割・価値観が少しずつ変化してきた結果です。

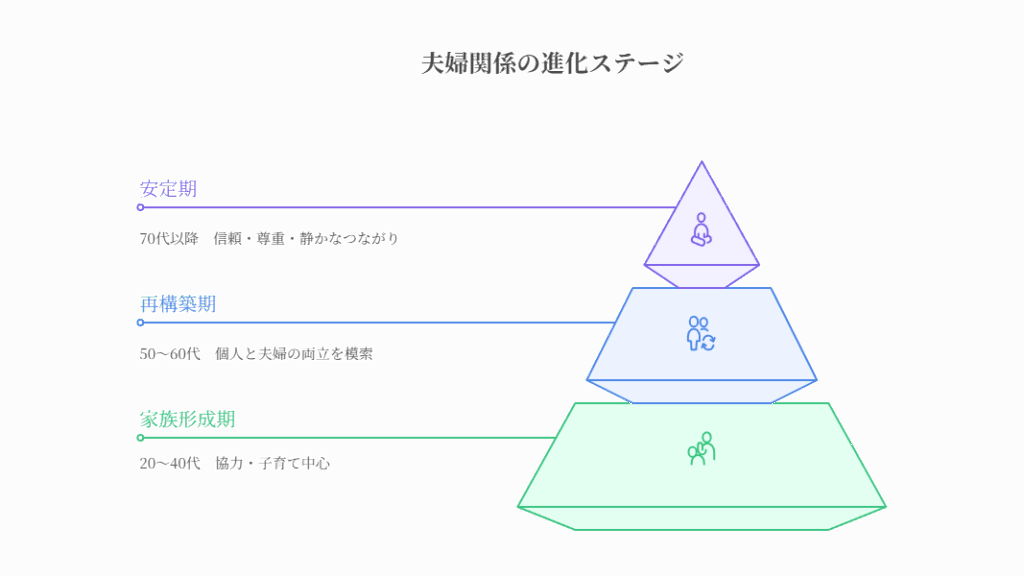

心理学的に見ると、この時期の夫婦は「関係の再構築期(restructuring stage)」にあるといわれます。

つまり、かつての“家族中心の関係”から、“個人を尊重しながら支え合う関係”へと形を変えていく段階です。

ここでは、その変化を無理なく受け入れ、もう一度穏やかなつながりを育てるための心理的ポイントを紹介します。

相手の変化を「否定」ではなく「理解」で受け止める

長く一緒にいると、「昔と違う」「前はこんな人じゃなかった」と感じる瞬間が増えます。

しかし、心理学ではこの“違いへの戸惑い”は自然な適応反応だとされています。

人は年齢とともに価値観や生活リズムが変わり、

「安心を求める方向」から「自分らしさを確立する方向」へと心理的テーマが移ります。

つまり、相手が変わったのではなく、

お互いが成長し、変化のステージに立っているだけなのです。

🔹受け止め方のヒント

・「なんでそうなったの?」よりも「今はそう感じているんだね」と返す

・相手の行動を“評価”ではなく“理解”の視点で見る

・違いを指摘するより、「それもあなたらしい」と言葉にする

否定ではなく、理解をベースに関わることで、

相手の防衛心がやわらぎ、再び心が通う余地が生まれます。

感情の温度差を“自然な揺らぎ”と捉える

「自分ばかりが努力している気がする」

「相手は何も感じていないように見える」

そんな温度差に苦しむ人も少なくありません。

けれども、心理学的にはこの“感情のずれ”こそが、長期的な関係における健全なゆらぎです。

人はそれぞれ、ストレスや愛情を感じ取るスピードが異なります。

一方が不安を感じているとき、もう一方は「大丈夫」と思っている――。

そのズレは、どちらかが冷たいのではなく、心のリズムが違うだけ。

この違いを「温度差」として受け入れると、

「合わせよう」「同じ気持ちでいなければ」というプレッシャーから解放されます。

🔹ワンポイントアドバイス

・相手の反応が鈍くても、愛情の有無を即判断しない

・気持ちが噛み合わないときは、少し時間を置く

・「違っていても大丈夫」という前提を持つ

温度差を“問題”ではなく“呼吸のずれ”として見つめることで、

関係は不思議と安定していきます。

「自分の居場所」を再構築することが関係を支える

夫婦関係の再構築で大切なのは、相手との距離だけでなく、自分自身の居場所を持つことです。

心理学では、長期的な関係を支える基盤を「自己確立」と呼びます。

これは、「自分だけの世界」「自分の楽しみ」を持つことが、

結果的に相手に依存しすぎない安定感を生むという考え方です。

💬たとえば

・朝の散歩や趣味の時間を“自分のルーティン”にする

・自分の友人・コミュニティを持つ

・一人の時間を“寂しさ”ではなく“充電の時間”と捉える

自分の内側に安心をつくることで、

相手にも自然に優しく接することができるようになります。

“自分の幸せを相手に委ねない関係”こそが、

成熟した夫婦関係を長く支える鍵なのです。

パートナーシップは“進化する関係”

夫婦関係は、結婚した瞬間に完成するものではありません。

時間とともに姿を変えながら、進化し続ける関係です。

若い頃は「支え合うこと」が愛の形だったかもしれません。

中年期は「支え合いながらも、尊重し合うこと」。

そして今は、「離れていても信頼できること」が愛の形になっていく。

このように、夫婦の絆は年齢とともに“変化に耐えられる強さ”を持っていきます。

だから、「冷めた」と感じるのは終わりのサインではなく、

次のステージへの入口。

🔹心理的に見れば、関係が静かになるのは“安定期”の始まり。

そこから生まれる静けさを恐れず、受け入れることが大切です。

変化を恐れずに受け入れる夫婦こそが、

長い時間の中で“安心と自由”の両方を手に入れられるのです。

まとめ|子どもの独立は、夫婦の“第二のスタートライン”

子どもの独立をきっかけに、

夫婦の関係が冷めたように感じる――それは、決して珍しいことではありません。

むしろ、多くの夫婦が同じように“関係の再調整期”を迎えています。

家庭というチームの中で「親」として走り続けてきた時間が終わり、

今度は「夫婦」として、もう一度向き合うステージに立っているだけ。

その変化を“終わり”ではなく“スタート”として捉えることで、

関係の見え方は大きく変わります。

冷めたように見える関係も、再構築のチャンス

「冷めた」と感じる瞬間の裏には、

“もう一度つながりたい”という願いが隠れています。

言葉が減り、沈黙が増えたとしても、

それは関係が壊れたサインではなく、静かな再生のサイクル。

焦って取り戻そうとするのではなく、

「今の自分たちに合う距離感」を探すことから始める――

その意識の転換が、これからの夫婦関係を穏やかに変えていきます。

💬「あの頃のように戻る」ではなく、「これからをどう過ごすか」。

そう考えた瞬間、夫婦の関係は“過去”ではなく“未来”へと動き出します。

無理に元に戻すより“今のふたり”を見つめ直す

長い年月を共に過ごしてきた夫婦ほど、

「こうあるべき」という理想像にとらわれやすくなります。

でも、今の自分たちは、

かつてとは違う経験・年齢・思いを持った“新しいふたり”。

心理的にも、長期的な関係を良好に保つためには、

「変化を共有する柔軟さ」が大切だといわれています。

🔹過去のような熱量を求めるより、

「一緒にいて心が落ち着く関係」を目指す。

🔹完璧な夫婦ではなく、“心地よくいられる関係”を育てていく。

夫婦関係とは、“更新し続ける関係”です。

無理に元へ戻す必要はありません。

今の自分たちに合った形で、再び歩み始めればいいのです。

距離を受け入れた先に、新しい温かさが生まれる

長年連れ添うほど、距離の取り方は関係の深さを映します。

近すぎて疲れることもあれば、離れているからこそ思いやれることもある。

“適度な距離”は、夫婦にとって呼吸のようなものです。

離れることでお互いの存在を再確認でき、

再び寄り添うときには、前よりも穏やかな温もりを感じられるはず。

💬「少し距離を置いたからこそ、

相手の良さを思い出せた」という声は少なくありません。

子どもの独立は、夫婦にとって「第二のスタートライン」。

これまで親として築いてきた時間を土台に、

これからは「ひとりの人間」と「ひとりの人間」として、

新しい関係を育てていく時期です。

焦らず、比べず、少しずつ。

静かな毎日の中に、確かな温かさを見つけていきましょう。