【相談】妻としてではなく“ひとりの人間”として見てほしい…関係が苦しいときの対処法

「妻としての自分」には慣れてきたのに、

“ひとりの人間として見られていない”ように感じて苦しくなる――。

家事も仕事もがんばっているのに、

「ありがとう」も「すごいね」もなく、

ただ日々の役割をこなすだけの生活。

そんな毎日の中で、ふと

「私は妻という“立場”でしか見られていないのかもしれない」

と感じてしまうことはありませんか。

長く一緒にいるほど、関係は落ち着くもの。

それ自体は悪いことではありません。

けれど、落ち着きと引き換えに、

“感情のやり取り”が少しずつ減っていくと、

「人として見てもらえない」寂しさが心に積もっていきます。

実際、掲示板や相談サイトにも

「妻としては評価されているけど、人としては見てもらえない」

という声が多く寄せられています。

それは、愛情が冷めたわけでも、関係が壊れたわけでもありません。

むしろ、自分を取り戻そうとする自然な心の反応なのです。

この記事では、

そんな“見てもらえない苦しさ”の背景にある心理と、

そこから抜け出すためのヒントを、体験談とともに紐解きます。

「妻として見られること」が苦しくなる瞬間

結婚生活が長くなるほど、「妻」という役割は生活の一部になります。

食事の準備、洗濯、片づけ、家計の管理――。

どれも大切なことですが、気づけばそれが“義務”のようになり、

「自分が何をしても当たり前」と受け取られる瞬間が増えていきます。

最初の頃は「ありがとう」「助かるよ」と言ってくれた言葉も、

今では聞こえなくなった。

誰かに感謝されたいわけじゃないのに、

“存在を意識されない”ことが、心を静かにすり減らしていきます。

何をしても“当たり前”と受け取られる

食事を整えても、洗濯をしても、

それが「生活の一部」として受け入れられていく。

本来は「支え合うための行動」だったのに、

次第に「やって当然」と思われるようになると、

ふとした瞬間にむなしさが込み上げます。

心理学では、このような状況を「役割同一化」と呼びます。

つまり、相手の中で“あなた”という個人よりも、

“妻”という役割が先に立ってしまう状態。

その結果、感情の交流よりも「機能」としての関係が強くなっていくのです。

たとえば、

「お皿洗っといたよ」と言っても、

「ありがとう」ではなく「助かる」の一言だけ。

その言葉に、温かさより“義務感”がにじむと、

心のどこかが少し冷えてしまう――そんな経験はありませんか。

感謝の言葉が減り、存在が空気のようになる

長く一緒にいるほど、相手の存在は「いて当たり前」になります。

これは信頼の証でもありますが、

同時に、“意識されなくなる”という寂しさを生むこともあります。

毎日顔を合わせ、同じ空間で過ごしているのに、

言葉を交わすのは「お風呂入った?」「ご飯できたよ」だけ。

そんな会話の積み重ねが続くうちに、

「妻」としては機能しているのに、

“人として”は見えていないような感覚が生まれます。

相手に悪気はなくても、

自分の努力が「無言の前提」として扱われる時間が続くと、

次第に「自分はここにいていいのだろうか」という

存在不安を感じやすくなります。

人は誰でも、「役に立ちたい」という思いと同時に、

「認められたい」「大切にされたい」という承認欲求を持っています。

この2つのバランスが崩れると、

“家庭の中で孤独を感じる”という状態に陥りやすくなるのです。

家事やサポートが“義務”のように感じられる

「やらなきゃ」「自分が動かないと回らない」――。

そう思いながら日々を過ごすうちに、

行動が“思いやり”ではなく“責務”に変わってしまうことがあります。

気づけば笑顔も減り、

「ありがとう」と言われても心が動かない。

それは、優しさが冷めたのではなく、

役割疲労(ロール・バーンアウト)と呼ばれる心理的現象です。

これは、長年同じ立場で“支え役”を続けてきた人が、

無意識に疲弊してしまう状態。

特に「妻」というポジションは、

家庭の安定を保つために感情を抑える場面が多いため、

心が“無感覚”になってしまうことがあるのです。

役割に縛られることで失われる「自分らしさ」

毎日の生活に追われるうちに、

「自分が何をしたいのか」「どんな自分でいたいのか」が

少しずつ分からなくなる――それが“役割に縛られる”ということ。

夫にとっての“妻”、子にとっての“母”、

そのどちらも大切な存在なのに、

“個人としての自分”の居場所がなくなってしまう。

そんな違和感が、「人として見てほしい」という願いにつながっていきます。

心理的には、これは「アイデンティティの再確認期」。

人は人生の節目ごとに、自分の価値を再定義しようとする時期を迎えます。

この違和感は、あなたの中の“本来の自分”が再び顔を出したサインなのです。

「評価されない関係」が心をすり減らす理由

家庭の中では「誰かを支える」ことが多いほど、

“自分は支えられていない”と感じやすくなります。

相手からの評価や感謝が少ないと、

「愛情が冷めたのでは?」と不安を抱くのも自然な反応です。

しかし、本当は評価ではなく共感が欠けているだけかもしれません。

「ありがとう」よりも、「大変だったね」「助かったよ」のような

“気持ちを受け止める言葉”があれば、人は安心できるのです。

評価ではなく理解を。

義務ではなく感情を。

そうした小さな変化の積み重ねが、

「妻」としてではなく「人として」見てもらえる関係への第一歩になります。

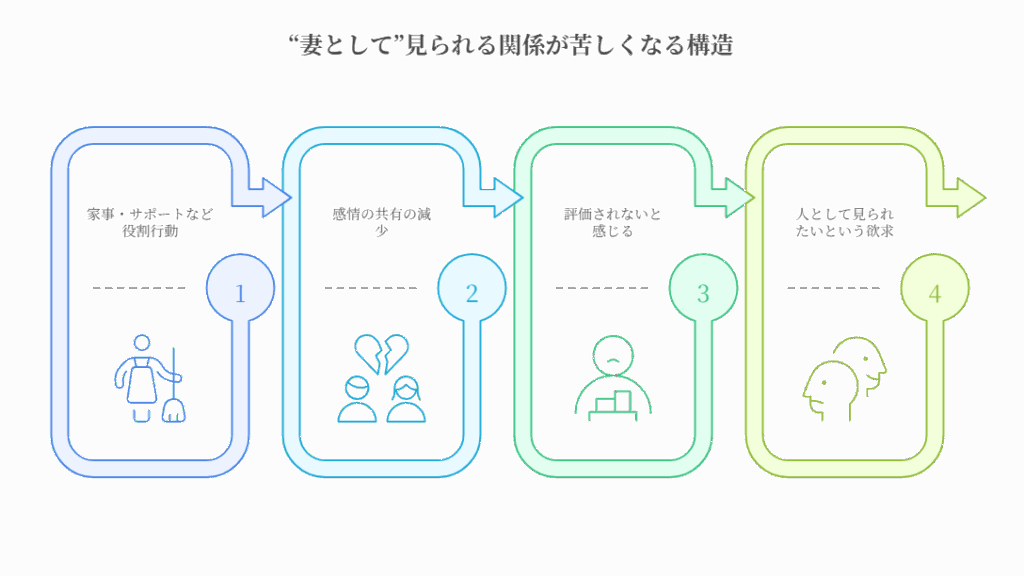

なぜ「人として見てほしい」と感じるのか?

「人として見てほしい」という願いは、

多くの場合、“関係の機能化”から生まれます。

つまり、夫婦の関係が「心のやり取り」ではなく、

“生活を維持するための仕組み”として機能している状態です。

お互いが「家族の一員」としては支え合っていても、

“感情のパートナー”としてのつながりが薄れていくのです。

夫婦の関係が「機能」でつながっている

家のこと、家計のこと、親の介護、子どもの将来――。

長く一緒に暮らすうちに、

夫婦は「目的を共有するチーム」のような関係になります。

本来それは、信頼関係の証でもあります。

しかし、会話の中心が“業務連絡”のようになっていくと、

“心のやり取り”が減ってしまうのです。

「夕飯どうする?」「明日の予定は?」

「ゴミ出しお願い」「電気代払った?」

そんな実務的なやり取りばかりが増え、

「あなたはどう思う?」「今日はどんな一日だった?」

という言葉が少なくなったとき、

人は“存在としての自分”を見失いやすくなります。

心理学ではこれを関係の道具化(インストルメンタル・リレーション)と呼び、

長期的には「情緒的距離(emotional distance)」を広げる要因になります。

つまり、「夫婦関係が冷めた」のではなく、

“感情を交わす余白”が失われているのです。

感情の共有より「生活の維持」が優先される

夫婦のどちらか、あるいは両方が

「感情よりも現実を優先するモード」に入ると、

関係は次第に“平穏だけど冷たい”空気に包まれていきます。

とくに女性は、家庭や職場で「感情を抑える側」に回ることが多く、

無意識のうちに「感情を出す=わがまま」と感じてしまうことがあります。

そうした日々が続くと、

自分の内側の感情が鈍くなり、

「嬉しい」「悲しい」「寂しい」といった気持ちを

相手に伝えるタイミングさえ分からなくなってしまうのです。

「文句を言いたいわけじゃない」

「ただ、“私”という存在を感じてほしい」

そう思っても、

相手にどう伝えたらいいのか分からない――。

それが、「人として見てほしい」という言葉に凝縮されています。

相手に“感情的理解”を求められない状態

長年連れ添った相手ほど、

「分かってくれるはず」という思い込みが強くなります。

しかし、相手もまた同じように、

「分かってくれている」と信じている。

この“相互理解の錯覚”が、

実はすれ違いの大きな原因です。

心理学的には、これは「投影的同一化」という現象で、

相手が自分と同じように感じていると無意識に思い込むことを指します。

たとえば、

あなたが「寂しい」と感じていても、

相手は「落ち着いている」と捉えているかもしれません。

その温度差が続くうちに、

“感情を共有する必要がない関係”ができあがってしまうのです。

「感情をぶつけても変わらない」

「話しても理解されない」

そう思うようになると、

やがて“人として見られない”という感覚に行き着きます。

“妻”という役割が重く感じる心理背景

「妻」としての役割を果たしてきた年月が長いほど、

“個人としての自分”との距離が広がります。

心理学者エリクソンの理論によれば、

中年期以降の人は「世代性(次の世代を支える責任)」から

「自己統合(自分自身の価値を見直す段階)」へと移行します。

つまり、

“他人のために頑張る時期”から、

“自分のために生き方を見直す時期”に入るのです。

この時期に「妻」「母」としての役割が強く残っていると、

新しい自分への移行がうまくいかず、

「人として見られない=自分を生きられない」苦しさにつながります。

それは、わがままでも、自己中心的でもありません。

むしろ、自然な自己再構築のサインなのです。

承認欲求と「存在の再確認」

誰かに見てもらいたい――。

その思いは、決して弱さではありません。

「人として見てほしい」という感情の根底には、

“私はまだここにいる”という存在の再確認欲求があります。

心理学的にいえば、これは承認欲求の健康的な表れです。

長年、他人を優先してきた人ほど、

「自分を後回しにすること」が習慣化しています。

しかし、それを続けると、

“自分がいなくても成り立つ家庭”という誤った構図が生まれてしまうのです。

だからこそ、

「人として見てほしい」と感じるのは、

心がもう一度、自分の存在を取り戻そうとしている証。

それは、夫婦関係の“終わり”ではなく、

「本当の関係を築き直す入り口」なのです。

【相談・体験談】「妻ではなく、私を見てほしい」声

「家事をしても反応がない。誰のために生きてるのか分からなくなった」

(50代女性)

「母親・妻という役割ばかり求められて、ひとりの人間として扱われない」

(40代女性)

「“ありがとう”の一言で救われるのに、それすらなくて苦しい」

(60代女性)

――これらは、掲示板や相談サイトで寄せられた実際の声の一部です。

年齢も環境も違うのに、不思議と共通するのは「存在を感じてもらえない寂しさ」。

誰かと比べたいわけでも、特別な扱いを求めているわけでもない。

ただ、「ひとりの人間として見てもらいたい」という、

ごく自然な気持ちが胸に残るのです。

多くの妻が同じ違和感を抱えている現実

夫婦関係における「見てもらえない寂しさ」は、

実は多くの人が感じている“静かな悩み”です。

表立って誰かに話すことは少なくても、

心の奥では「このままでいいのだろうか」と揺れている。

特に50代前後の女性からは、

次のような共通点が見えてきます。

- 子育てが一段落し、「母」としての役割が終わった

- 夫とは会話が減り、家の中に静けさが増えた

- 「自分がいなくても成り立つ」と感じてしまう

このような状況は、心理学的には**「空白期」**と呼ばれます。

長く家族の中心で動いてきた人ほど、役割が薄れたときに

「自分の居場所がなくなった」と感じやすいのです。

しかし、この“空白”には意味があります。

それは、「これからどう生きたいか」を見つめ直す時間だからです。

多くの妻たちは、

“人として見てもらえない”という痛みの中で、

同時に“もう一度、自分として生きたい”という希望も抱いています。

「夫に見てもらいたい」の裏には、

「自分自身をもう一度見つめたい」という願いが隠れています。

誰かに理解されたい気持ちは、

自分を再び動かす力にもなります。

その違和感は、**「心が再生に向かって動き始めたサイン」**でもあるのです。

“自分の感情を感じること”からが再出発

「見てもらえない」「分かってもらえない」――。

そんな気持ちを抱え続けると、

いつの間にか“感情を感じる力”そのものが鈍くなってしまいます。

でも本当は、

「怒り」「悲しみ」「寂しさ」などの感情は、

自分の内側を教えてくれる大切なサイン。

その感情に気づくことが、

“人としての自分”を取り戻す第一歩です。

心理学では、これを「自己感情の再認知」と呼びます。

たとえば、次のように感じる瞬間があったら、

それは心が再び“動き始めた”証拠です。

- ふと音楽や映画で涙が出た

- 以前よりも「一人の時間」を大切に思うようになった

- 何気ない会話の中で、心が温かくなった

こうした感情は、

「私はまだ何かを感じられる」と気づかせてくれます。

それは、他人に見てもらう前に、自分が自分を見直す時間。

「誰かに気づいてもらえない」苦しみは、

「自分を見つめ直す」きっかけに変えられる。

そう思えたとき、

“妻としての私”ではなく、“私という人間”としての軸が戻ってきます。

そして不思議なことに、

自分を見つめ直し始めた人ほど、

相手からも“人として”見てもらえる関係へと変わっていくのです。

関係を変えるためにできる3つの視点

夫婦関係を変えようとするとき、

多くの人が「相手に分かってもらうこと」を最初に考えます。

しかし、実際に変化が起きるのは、

“自分の感じ方”が変わったときなのです。

「人として見てほしい」という思いの根底には、

“もっと自然に、穏やかに関わりたい”という願いがあります。

ここでは、関係を少しずつ柔らかくしていくための

3つの視点を紹介します。

「評価を求める関係」から「感情を共有する関係」へ

長い結婚生活の中で、

相手に“認めてもらうこと”が、いつの間にか目標になっていることがあります。

「これだけ頑張っているのに」「もっと感謝してほしい」と感じるのは当然のこと。

けれど、その想いが“評価されたい関係”になってしまうと、

心のすれ違いは深まってしまいます。

心理学では、人間関係の安定には「相互承認(mutual recognition)」が欠かせないといわれます。

つまり、“正しさの交換”ではなく、“気持ちの共有”こそが関係を温める鍵です。

💬「今日、疲れたでしょ?」

💬「あなたも大変だったね」

そんな短い一言でも、気持ちは伝わります。

評価ではなく共感を差し出す関係に変えることで、

相手の反応も自然に変わり始めます。

相手に求める前に、まずは自分から“心の余白”を差し出す。

その一歩が、長く続く関係を穏やかに変える力を持っています。

相手を変えるより、自分の“感じ方”を整える

「どうして分かってくれないの?」

「私ばかり我慢している」

そう思うほど、関係の主導権を“相手の反応”に委ねてしまいがちです。

でも、相手の言動を変えることはできなくても、

自分の受け止め方を変えることはできる。

心理学では、これを「リフレーミング(reframing)」と呼びます。

たとえば、

「夫が無関心に見える」→「安心して任せているのかもしれない」

「反応が薄い」→「不器用にでも自分なりの愛情表現をしているのかもしれない」

というように、“意味の枠”を少しずらすだけで、

感じ方は穏やかに変わります。

もちろん、現実は一瞬で変わりません。

でも、心の焦点を「相手」から「自分の心の整え方」に向けることで、

関係全体の温度が少しずつ下がり、

冷静に接する余裕が戻ってきます。

💡ポイント

・相手の行動より、自分の気持ちを観察する

・「なぜ?」より「どう感じたか」を言葉にする

・自分の中の小さな変化を褒める

“自分の感じ方”を整えることが、

最終的には「相手も人として見返す」きっかけにつながります。

家庭以外に“自分の居場所”を持つ勇気を

夫婦関係が苦しくなるとき、

その背景には「世界が家庭だけになっている」ケースが多く見られます。

外とのつながりが少ないと、

相手との関係にすべての感情を依存してしまいやすくなります。

だからこそ、家庭の外に“もうひとつの居場所”を持つことは、

決して逃げではなく、心の安定を保つための必要な工夫です。

- 趣味のサークルやボランティアに参加する

- オンラインで同年代の仲間と交流する

- 朝の散歩や読書など「自分だけの時間」をつくる

こうした小さな外の世界は、

「自分は妻である前に、ひとりの人間なんだ」と再確認させてくれます。

そして、不思議なことに、

自分の世界が広がると、夫婦の関係にも余裕が生まれていきます。

🌱 “夫婦の間に風を通す”ように、

自分の居場所を増やすことは、関係を壊すどころか守る行為です。

「妻」と「個人」を切り離して考える練習

「妻としてこうあるべき」「相手を支えるのが当然」

――そんな“役割の声”に縛られていると、

自分の感情を見失いやすくなります。

でも、本来のあなたは、

誰かの妻である前に、一人の個人。

心理カウンセリングの現場では、

「役割自己(role self)」と「本来自己(true self)」を分けて考えるワークがよく使われます。

たとえば、ノートに2つの欄を作り、こう書き分けてみてください。

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 妻としての自分 | 家事をする、相手に合わせる、家庭を守る |

| 個人としての自分 | 自分の好きな音楽を聴く、意見を言う、笑いたい時に笑う |

こうして書き出すだけでも、

「私は“妻”だけで生きているわけじゃない」と気づけます。

役割から少し離れて、自分を取り戻す時間を持つ。

その積み重ねが、「人として見てもらえる関係」への準備になるのです。

心理学的に見る「人として見られたい」感情の意味

「妻としてではなく、人として見てほしい」――

この言葉の奥には、深い心理的なメッセージが隠れています。

それは、“誰かに愛されたい”というより、“自分を感じたい”という心の叫びです。

長い年月を夫婦として過ごすうちに、

「役割」や「責任」に追われ、自分の気持ちを後回しにしてきた人ほど、

心の奥で“見てもらえない寂しさ”を強く感じやすくなります。

この感情は弱さではなく、

自分自身を再び取り戻そうとする心の自然な反応です。

自己肯定感の低下とアイデンティティの再構築

心理学では、人が「自分を見てもらいたい」と感じるとき、

その背景には自己肯定感の低下があります。

長く同じ役割を担っていると、

「誰かのために動くこと」が日常になり、

「自分の価値=役割の成果」で測るようになってしまうのです。

しかし、本来の価値は“何をしたか”ではなく、

“どんな自分でいたいか”にあります。

このズレが大きくなると、心がSOSを出し始めます。

心理学者エリクソンは、人間の発達段階において

中年期は「生産性(Generativity)」から「統合性(Integrity)」へ移行する時期だと述べています。

つまり、他者のために尽くす段階から、自分の人生を統合し直す段階へと変わるのです。

💬「人として見てほしい」と感じるのは、

“自分自身を再評価したい”という心のサイン。

それは、停滞ではなく、再構築の始まりです。

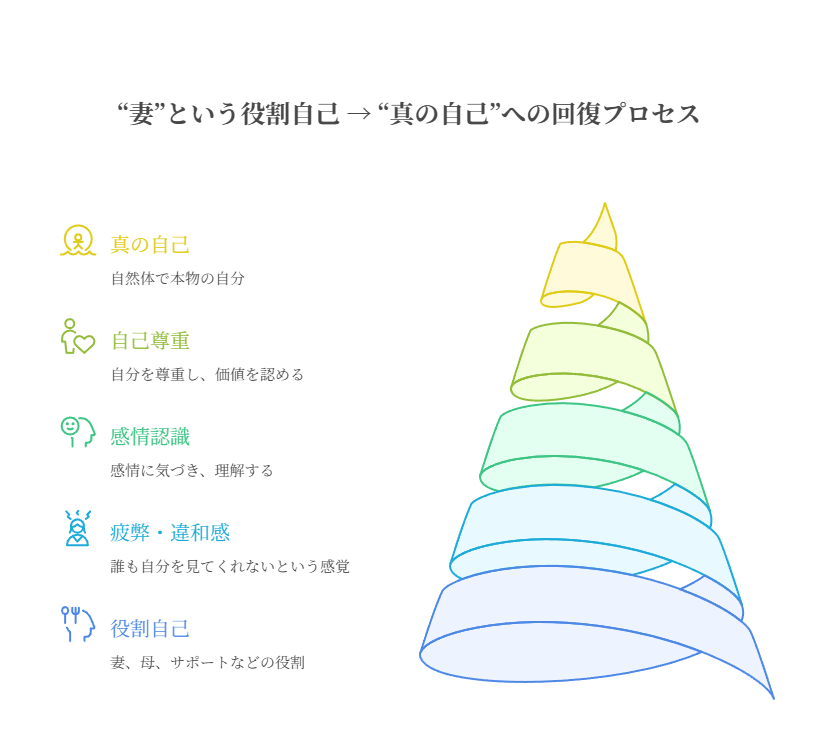

「役割自己」から「真の自己」へ戻る過程

心理カウンセリングでは、「役割自己(role self)」と「真の自己(true self)」という概念があります。

役割自己とは、社会的・家庭的に求められる“外向きの自分”。

一方の真の自己は、喜怒哀楽を素直に感じられる“本来の自分”です。

多くの妻たちは、家庭を守るためにこの「役割自己」を長く演じ続けてきました。

しかし、役割を果たし続けるうちに、本来の自分の感情や欲求が薄れていく――

これが、「見てもらえない」と感じる根本的な要因です。

そして心は、静かにメッセージを送ります。

「もっと自然に生きたい」「私自身を取り戻したい」と。

これは“わがまま”ではなく、自己回復のプロセス。

“妻”という役割を少し手放して、“私”に戻る時期が来ているのです。

感情を抑え込んできた人ほど“見られたい”欲求が強く出る

感情を抑えることに慣れてしまうと、

「自分の気持ちが分からない」「怒りや悲しみが出てこない」状態に陥りやすくなります。

心理学では、これを感情の凍結(emotional freeze)と呼びます。

長年、家庭や社会の中で“感情よりも役割を優先”してきた人ほど、

この凍結が起こりやすいのです。

その結果、心の奥では

「誰かに気づいてもらいたい」「存在を確認してもらいたい」

という強い欲求が生まれます。

それは決して弱さではなく、

抑圧されてきた感情が、再び動き出そうとしている証拠です。

💬 感情が動くのは、心がまだ生きているから。

「見てもらいたい」という思いは、

“自分をもう一度感じたい”というエネルギーに変えられるのです。

心のSOSを“悪いこと”と捉えない

「自分ばかりが苦しい」

「こんな気持ちを抱くなんて、情けない」

――そう思ってしまう人も多いかもしれません。

けれど、心のSOSは悪いことではありません。

むしろ、それに気づけるということは、

自分を大切にしようとする力がまだ残っている証です。

心が本当に限界を迎えると、人は“感じること”すらできなくなります。

怒りや悲しみを感じられるのは、

まだ希望を持っているからこそ。

「苦しい」と思えたその瞬間、

心は回復の方向に動き出しています。

だから、無理に前向きにならなくても大丈夫。

“気づけたこと”が、最初の一歩です。

“見てもらう”より“自分で自分を見る”という回復法

「誰かに見てもらう」ことを期待するよりも、

まずは“自分が自分を見てあげる”ことが、回復の近道です。

毎日の中で、ほんの少し立ち止まり、

「今日、自分は何を感じたか」を振り返ってみてください。

- 嬉しかったこと

- 我慢したこと

- 寂しかった瞬間

ノートに書き出すだけでも、

“自分の存在を感じ取る感覚”が戻ってきます。

心理的にはこれをセルフ・リフレクション(自己省察)と呼び、

心の安定を取り戻す有効な方法とされています。

💬 他人の視線ではなく、自分の視線で自分を見つめ直す。

それが、「人として見てもらいたい」という願いを癒す最初の一歩です。

自分を見つめ直すことで、

自然と「妻」としての自分にも優しさが戻り、

夫婦関係そのものが静かに整っていくのです。

関係を温め直した人たちの実例

長い時間を共に過ごしてきた夫婦ほど、

「今さら何を話せばいいのか分からない」

「気まずさをどうすればいいのか分からない」

――そんな悩みを抱えがちです。

けれど、少しのきっかけで関係が動き出すこともあります。

ここでは、“妻としてではなく人として見てもらえた”と感じた人たちの実例を紹介します。

💬「夫に“妻”ではなく“あなたはどう思う?”と聞かれたとき、涙が出た」

(50代女性)

「久しぶりに、私自身の意見を求められた気がしました。

料理や家事の話ではなく、“あなたはどう思う?”と。

たった一言なのに、こんなに嬉しいんだと気づきました。」

この女性は、長年“家庭の中心を支える妻”として生きてきました。

その中で「家族の意見を優先するのが当たり前」と思い込み、

自分の感情を置き去りにしていたといいます。

けれど、夫のその一言によって、

“妻”ではなく“ひとりの人間”として見られた瞬間を感じ、

涙が自然にこぼれたそうです。

心理学的に見ると、これは「自己存在の再確認(re-validation)」と呼ばれる現象で、

他者の一言が“私はここにいていい”という感覚を再び呼び起こすのです。

💬「言葉にしないと伝わらないと気づいて、自分の気持ちを素直に話した」

(60代女性)

「夫の無反応にずっと不満を感じていました。

でも、あるとき“相手は鈍感なんじゃなくて、私が我慢しすぎてたのかも”と思ったんです。

それから“本当はこう思ってる”と、少しずつ話すようにしました。」

彼女は最初、「話したところで変わらない」と思い込んでいました。

しかし、自分の感情を押し殺すほど、相手はそれを“平穏”と受け取っていたのです。

気持ちを言葉にしたことで、

「夫が意外にも真剣に聞いてくれた」「自分が軽くなった」と感じたと話します。

これは、“相手を変える”のではなく、“自分が自分の感情を扱えるようになった”変化。

その変化が、結果として相手の反応をも変えていきました。

変化は“相手を責めない伝え方”から始まる

夫婦関係を温め直す第一歩は、

「何を伝えるか」よりも、「どう伝えるか」にあります。

相手を責める言葉は、どんなに正しくても防御反応を招きます。

反対に、“自分の気持ち”を主語にして話すと、

相手は自然に耳を傾けやすくなります。

例:「あなたが冷たい」→「私は少し寂しく感じている」

「どうして分かってくれないの?」→「話を聞いてもらえると嬉しい」

心理学では、これを「I(アイ)メッセージ」と呼びます。

攻撃ではなく共有を目的にした伝え方です。

この方法を続けることで、相手の中にも「安心して話せる関係」が少しずつ育っていきます。

💬 言葉のやり取りは、相手を動かすためではなく、

“心をつなぎ直すため”にある――。

そう思えるようになると、

相手への見方も自然にやわらいでいきます。

相手もまた、あなたを見失っていたかもしれない

関係が冷めて見えるとき、

「相手が変わってしまった」と感じることがあります。

でも実際は、相手もまた“あなたを見失っていた”だけなのかもしれません。

長く一緒にいると、お互いを“知っているつもり”になり、

新しい一面を見ようとしなくなります。

それは、愛情が消えたわけではなく、

関係が“安心”に慣れすぎた結果です。

「昔のように会話がなくても大丈夫」と思っていた。

でも、それが“何も感じない関係”に見えていた――。

夫婦関係は、静かになったあとに再び動き出すことがあります。

それは、“冷めた”のではなく、“変化の途中”だから。

お互いが少しずつ“人として”向き合い直すことで、

以前よりも落ち着いた温もりが戻ってくるのです。

💬「見てもらえない」関係は、“終わり”ではなく、“再会の前段階”。

相手があなたを見失っていたように、

あなたも相手を“役割”で見ていたかもしれません。

そこに気づいた瞬間、

新しい対話の扉が静かに開きます。

まとめ|“妻”である前に、“自分”を取り戻す時間を

「人として見てほしい」――

その気持ちは、決してわがままではありません。

むしろそれは、心が再び“生きよう”としているサインです。

長く夫婦として生きていると、

相手に対して感じる不満や違和感を「仕方ない」と流してしまいがちです。

けれど、本当の意味で関係を見直すきっかけは、

そんな“違和感”の中からしか生まれません。

あなたの中で「もう我慢できない」と感じた瞬間こそ、

自分を取り戻す出発点なのです。

「人として見てほしい」は、心が再び動き出したサイン

「妻」「母」「家を支える人」――

そんな役割に長く身を置いていると、

“自分が何を感じているか”が分からなくなることがあります。

でも、「人として見てほしい」と思えたのは、

心がまだ温かい証拠。

感情を取り戻そうとする“自然な反応”です。

心理学的に言えば、これは“自己回復(self-restoration)”の始まり。

他人のために生きることをやめ、自分の感情に再び光を当てる。

その小さな一歩が、後に人間関係全体を変えていきます。

💬 自分の気持ちに気づけたこと自体が、回復の第一歩。

「感じられる」ということは、まだ心が動いているということ。

関係を修復する前に、自分を尊重することから始める

夫婦関係を良くしたいとき、多くの人は“相手を変える方法”を探します。

でも実際に必要なのは、自分の中の尊厳を取り戻すことです。

- 自分の意見を大切にする

- 疲れたら休む

- 我慢よりも「こうしたい」と伝える

こうした日々の小さな行動が、

「私は“妻”である前に、一人の人間なんだ」と思い出させてくれます。

そして不思議なことに、

自分を尊重し始めたとき、相手の態度も少しずつ変わっていきます。

💬 自分を大切にする人は、他人からも大切にされやすくなる。

“見てもらえない”苦しさを抜け出す鍵は、

「まず自分が、自分をちゃんと見てあげること」。

そこからすべてが静かに変わっていきます。

自分らしさを取り戻したとき、夫婦関係も自然と整い始める

「夫婦関係を良くしよう」と意識しすぎると、

つい“努力”や“我慢”で何とかしようとしてしまいます。

でも、関係は押しても引いても動かないもの。

本当に動き出すのは、

あなたが“自分らしさ”を取り戻したときです。

- 好きな音楽を聴く

- 友人と笑う

- ひとりの時間を持つ

そんな“自分の時間”を大切にしていると、

自然と心のバランスが整い、相手との関わり方にも余裕が生まれます。

💬 自分を満たすことは、相手を責めない力を育てること。

そしてその穏やかさが、関係を温め直す火種になる。

長い夫婦の時間の中で、

お互いの存在を“空気のように”感じる時期は誰にでもあります。

でも、空気は見えなくても確かにそこにあるように、

愛情も形を変えながら静かに息づいているものです。

だから、焦らずに。

“妻”という役割から少し離れて、

「自分として生きる時間」を取り戻してみてください。

その穏やかな変化が、

きっとあなたと相手の関係にも、

もう一度やわらかな光を戻してくれるはずです。